Ковер занимает важное место в системе армянского народного искусства. Тому свидетельство – найденные в различных регионах Армении разнофункциональные предметы, относящиеся к искусству ковроткачества: рабочие инструменты, станки, обрывки материалов, и т.д.

Широкое распространение ковроткачество получило в период раннего и позднего Средневековья, особенно в период правления Арабского Халифата и царствования династии Багратидов. В этот период времени армянские ковры пользовались большим успехом и были очень востребованы на международном рынке. О высоком техническом и художественном уровне ковров свидетельствуют высказывания летописцев VIII-XII веков. Дошедшие до нас несколько десятков образцов ковроткачества, дают сильное представление о происхождении и развитии коврового искусство позднего Средневековья. Среди них – вытканный в 1202 г. ковер «Ерахоран» и ковер «Гуар» (1680 г.) а также армянские ковры «драконы» (XV-XVIII) вв.

Кроме принятого общего названия, многие народы называют ковер «карпет», что свидетельствует об армянском происхождении этого вида искусства. Армяне еще называют этот тип ткачество «хали», «горг», «базмакан». Примечательно также, что, говоря карпет, армяне подразумевают безворсовый ковер.

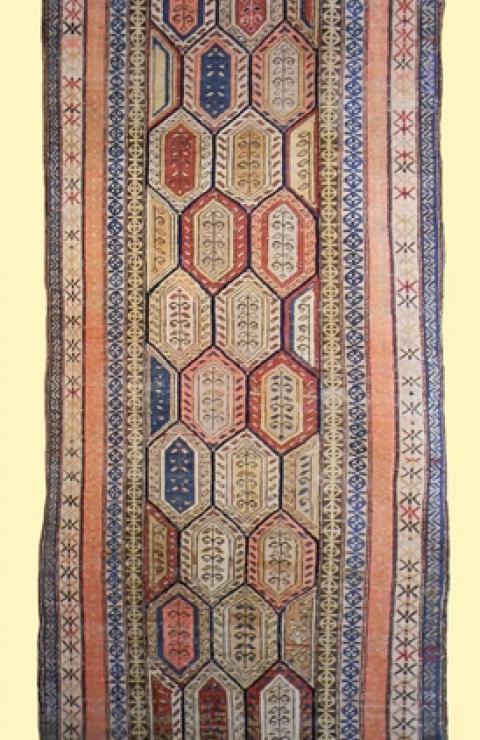

Армянское ковровое искусство имеет широкую географию, оно классифицируется в соответствии с историко-этнографическими регионами Армении: Васпураканом, Сюником, Арцахом, Гугарком, Высоким Айком и т.д. Ковры этих регионов отличаются особенностями орнаментики, дизайном, композицией и цветовыми решениями. Армянские ковры часто имеют датировку: отмечаются дата изготовления и имя мастера.

Армянские ковры и карпеты имели разное применение: они висели на стенах домов, ими стлали деревянные полы, постели, сундуки, их использовали в качестве занавесей. Ковер символизировал богатство и благополучие, и наряду с карпетами, хурджинами (переметные суммы) и сумами для постели являлся неотделимой частью приданого невесты.